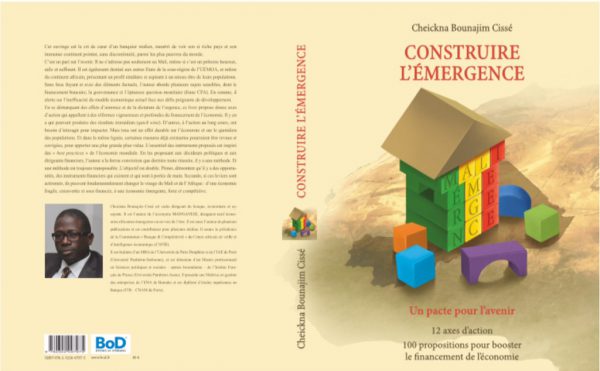

L’économiste malien Cheikhna Bounajim Cissé, banquier de profession, vient de publier un nouvel essai aux Editions BoD (736 pages (19 cm x 27 cm). Rédigé dans un style corrosif pétri de chiffres précis moulés dans l’humour bambara, le livre intitulé « Construire l’émergence, Un pari pour l’avenir », essaie de bousculer les inerties accumulées dans le financement des politiques publiques africaines depuis l’indépendance. Financial Afrik publie les bonnes feuilles de l’ouvrage libellé en 12 axes d’action et 100 propositions pour booster le financement de l’économie.

Préface de Alphady Cissé, ancien procureur général de la Cour d’appel

Page 5 : « …Sois véridique ! Mais, sache que la vérité a un coût. En acceptant d’en payer le prix, rappelle-toi ces paroles de bon sens du philosophe allemand Arthur Schopenhauer : « Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Et si, tu ne trouves pas d’oreille attentive à ton message… »

Incipit

Page 7 : « Cet ouvrage est le cri de cœur d’un banquier malien, meurtri de voir son si riche pays et son immense continent pointer, sans discontinuité, parmi les plus pauvres du monde. »

Page 8 : « Cet ouvrage est donc une contribution citoyenne, avec son esprit critique et ses propositions. Dans une société démocratique, la critique est souhaitable ; dans un État en reconstruction (State Building), la critique constructive est indispensable ; et dans un État aspirant à l’émergence, la critique constructive assortie de propositions concrètes est désirable. »

Pages 9-10 : « Cet ouvrage est un livre de cuisine, non pas « un livre de dépenses mais un livre de recettes ». Il s’agit d’un « donner à lire », d’un « donner à comprendre », d’un « donner à agir ». Pour les pays qui se préparent pour la première fois à faire le grand saut dans les eaux troubles et turbulentes de l’émergence, cela pourrait être d’un bon conseil. Ce sera un nouvel éclairage pour les « nageurs professionnels » – ces pays dits émergents ou en voie d’émergence – qui ont su braver les eaux de fond pour rebondir en surface. Pas moins, pour tous ceux qui ne sont pas à leur premier essai infructueux et qui peinent à faire prospérer leur modèle économique. Ils pourront y trouver un nouveau souffle, histoire de revisiter leur « boîte à outils », en saisissant l’occasion pour réfléchir à leur expérience et, ainsi repartir de plus belle. Le romancier brésilien Paulo Coelho, auteur du best-seller L’Alchimiste, écrivait : « Ce qui noie quelqu’un, ce n’est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l’eau ». À tous les autres pays qui n’ont pas encore démarré, dont les dirigeants sont hypnotisés par les « marchands de sommeil » et qui attendent patiemment et vaillamment un « miracle » qui n’est pas de ce monde, la réalité se chargera de les ramener à un état plus lucide. Cet ouvrage pourrait être un canot de sauvetage pour leur éviter une noyade certaine… »

« Cet ouvrage peut paraître volumineux et épineux. Ce n’est qu’une apparence. En réalité, il ne l’est pas ; c’est le sujet qu’il traite qui l’est et qui n’autorise, à ce niveau, ni concision, ni contournement, encore moins de compromission. »

Chapitre introductif

Page 14 : « L’émergence est un concept aujourd’hui galvanisé et galvaudé. Elle connaît une très belle fortune politique et suscite un engouement médiatique certain. Être un pays émergent est devenu un phénomène de mode pour certains États africains et un vrai défi pour d’autres. Les réussites des économies asiatiques ont fait le tour du monde et séduisent de plus en plus sur le continent africain… En Afrique, une trentaine de pays revendiquent détenir un plan d’émergence. »

Page 15 : « Le concept d’émergence n’échappe pas non plus au champ politique. Les programmes économiques des candidats lors des joutes présidentielles promettent aux électeurs l’émergence au bout d’un mandat (quinquennal ou septennal). L’émergence serait-elle la nouvelle trouvaille pour les dirigeants africains pour remplacer le concept « développement », promis pendant plus d’un demi-siècle à leurs peuples, mais jamais réalisé ? Qu’est-ce qui se cache derrière ce label ? Est-ce la version tropicalisée de l’Arlésienne pour endormir, une fois de plus, les populations, majoritairement pauvres et analphabètes ? Comment accède-t-on au statut de pays émergent ? Y a-t-il des limites à sa compréhension ? »

Page 24-25 : « …prenons comme exemple une autre aberration des temps modernes : les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Lancés en 2000, en grande pompe et à toute pompe, comme la trouvaille du millénaire, la baguette magique pour sortir les pays du Sud de la pauvreté, ils se sont achevés en queue de poisson quinze ans plus tard, avec des résultats aussi lourds que le duvet du colibri d’Elena. Et comme si cela ne suffisait pas, grâce à un tour de passe-passe (de 8 objectifs, on est passé à 17 objectifs) dont elle est la seule à maîtriser les rouages, la communauté internationale lance sur les cendres fumantes des OMD, les Objectifs du Développement Durable (ODD) avec comme nouvelle échéance 2030. Avec une dose subtile de sémantique, elle troque « D comme Durable » contre « M pour Millénaire », pour neutraliser toute perspective temporelle. Présentés par ses concepteurs et sponsors, comme le « nouveau référentiel du développement du monde », les ODD nécessiteraient pour leur mise en œuvre une enveloppe financière globale de 2 500 milliards de dollars ! »

« Voilà comment le système mondial se perpétue. Tous, ou presque, à commencer par les gouvernants locaux se disent que dans les pays en développement, leur destin funeste est ainsi fait et que rien ne peut le changer. Ainsi, il faut laisser le peuple à sa détresse, entretenir un faux espoir, et se préoccuper de son propre sort et de celui de ses proches. Et cette posture qui débouche inévitablement sur la mal gouvernance, la désaffection pour l’intérêt général et le bien public, et tout son lot de désolations (impunité, désordre, corruption généralisée, etc.) prévues et même programmées par le système du fait qu’ils en assurent la survivance. Et la boucle est bouclée : le cercle vertueux vanté et incarné par les promoteurs du système ultra-libéral dans les discours, les rapports, les forums et autres conférences se mue en cercle vicieux avec une chape de plomb sur les pays perfusés et une épée de Damoclès au-dessus de la tête de leurs dirigeants. Qui est fou ? Le fou est-il atteint de folie ou est-il joyeux de sa folie ? Pourtant, cette théorie de la résignation auto-entretenue (du « rien n’est possible ») est fausse, non pas qu’il y a un déni de la réalité mais plutôt que celle-ci n’est pas figée dans de l’airain. C’est une posture qui entretient inutilement la flemme, et au mieux le dilemme. Et il faut s’en inquiéter, surtout pour tous ces jeunes, en grande difficulté, qui désespèrent de pouvoir espérer. Espérer, un jour, un monde meilleur fait de paix, de justice et de travail, est-ce trop demander aux dirigeants ? »

« Les économistes ont dû recourir au règne animal pour caractériser les performances exceptionnelles de ces pays : dragons, tigres, lions, aigles… Ces experts savent plus que quiconque que pour évoluer dans la jungle (le monde en est une), et espérer exister, il n’y a qu’une seule règle : dévorer ou se faire dévorer. Et les rares pays en développement qui ont su tirer leur épingle du jeu ont été reconnus par le système comme des super-prédateurs. Ils sont étiquetés de Nouveaux Pays Industrialisés (NPI). En revanche, tous les autres pays qui continuent à gémir, craintifs et plaintifs, sont maintenus dans les liens de la prédation par une mondialisation féroce et véloce. Le porte-drapeau de ces pays est constitué par le groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) et celui des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)… »

Page 26-27 : « En Afrique, la rue, ployant sous le poids des inégalités, grogne de pauvreté. La presse, se faisant écho du marmitage populiste, dénonce avec vigueur la misère de la population. Chacun scande : la croissance ne se mange pas ! Les gouvernants, soumis à la dictature des mesures d’austérité, tempèrent et rétorquent avec ironie : « On ne peut pas non plus manger sans croissance. » Il faut d’ailleurs souligner que les institutions internationales, longtemps prises à tort comme boucs émissaires du non-développement de l’Afrique, et – il faut aussi le reconnaître – jadis promptes à distribuer des satisfécits de “bon élève”, se tiennent de plus en plus à distance du référent économique utilisé, en laissant aux dirigeants africains la pleine responsabilité d’assumer les errements de leurs politiques publiques et de l’échec de leur modèle de développement. »

Page 31 : « …Hier comme aujourd’hui, beaucoup de Maliens n’arrivent pas à comprendre le bien-fondé et le sens des performances macroéconomiques appréciables, mises en avant par les pouvoirs publics et fortement encouragées par la communauté des bailleurs, alors que la pauvreté persiste avec des nouvelles formes de résignation inquiétantes : incivilité « décapante », immigration « mortelle », extrémisme « religieux », irrédentisme « persistant », etc »

Page 46 : « … D’importants efforts ont été certes fournis par les pouvoirs publics et la communauté des donateurs, mais la situation économique et sociale du Mali n’a que peu évolué. Elle a même empiré dans certains domaines. Autorisons-nous une question pour laquelle chacun peut formuler aisément sa propre réponse : Combien sont les Maliens qui peuvent s’assurer, correctement et régulièrement, les trois repas quotidiens ? Presque partout, c’est le système D. Dans les grandes villes, la nuit tombée, les rues se transforment en restaurants à ciel ouvert. Chacun muni de son assiette, s’achète chez la vendeuse du coin de quoi passer une nuit paisible, à la hauteur d’une bourse risible. Il ne faut pas se voiler la face. La situation est réellement difficile pour la majorité des Maliens. »

Pages 49-55 : « Revenons à la question essentielle : le programme actuel avec le FMI permet-il d’assurer l’émergence du Mali ? De façon plus ludique, l’ordonnance prescrite par le « médecin de Bretton Woods » permet-elle de guérir le Mali du non-développement ? La réponse n’est pas dans l’avenir. Elle s’apprécie au présent en s’imposant à tous, presque trivialement : c’est non. Au-delà de toute considération souverainiste, identitaire, doctrinale ou sentimentale, il faut se rendre à cette évidence. Pour au moins quatre raisons. »

« La première est liée au poids du passé. Cela fait plus de cinq décennies que le Mali a rejoint le FMI. Le pays a connu et appliqué toutes les générations de programmes d’ajustement structurel (PAS) initiées par le FMI, malgré toutes les contingences internes, politiques et sociales. En dépit de ces multiples sacrifices, la situation du Mali n’a pas fondamentalement changé. Au mieux, il y a eu quelques palliatifs dans certains domaines. La cure d’austérité qui est prescrite sous le terme angélique de « discipline budgétaire », interdit – sous peine de rupture de programme – de vivre au-dessus de ses moyens. Elle impose de s’ajuster non pas aux besoins de développement mais aux maigres ressources, et se propose de réduire la voilure de la « pauvreté » (la nouvelle variante améliorée des PAS) créée par ces mêmes mesures d’ajustement. Pourtant, les engagements du Mali vis-à-vis des crédits alloués par le FMI ne sont pas fonction de l’état de ses finances, ils sont bien tenus par la BCEAO. Élargissons l’horizon de l’analyse. La dette malienne, à l’image de celle des autres pays africains sous programme avec le FMI, est surveillée comme du lait sur le feu avec les institutions de Bretton Woods. Avec 36,1 % du PIB à fin 2015, elle est contenue dans des proportions presque dérisoires, en référence à leur niveau dans certains pays dits riches : Japon (229,20 %), Italie (132,7 %), États-Unis (104,17 %), Zone Euro (90,7 %), France (96,1 %), Canada (91,5 %), Royaume-Uni (89,2 %). Pourquoi le FMI n’applique pas son drastique programme d’austérité aux pays occidentaux qui laissent filer librement leur dette abyssale, alors que leur croissance économique est plus que molle ? Tenez, de 0 % du PIB en 1980, la dette publique américaine a atteint la barre des 19 000 milliards de dollars en 2015 (soit l’équivalent de 12 fois le PIB de l’Afrique) ! Au fait, où en est-on avec la fameuse « règle d’or » en Europe, qui limite le niveau du déficit budgétaire à 3 % du PIB ? Il semble qu’à fin 2015, six État membres de l’Union Européenne dont la France ne soient pas dans les clous du Pacte de stabilité et de croissance. Si le FMI adjoint aux pays africains de moins recourir à l’endettement, avec quel levier ceux-ci vont-ils financer leurs politiques de développement ? »

« En vérité, l’austérité n’est pas un bon remède. C’est le moins qu’on puisse en dire. Nulle part, elle n’a été une solution pour redresser, accélérer ou faire décoller une économie. Sinon, les grands contributeurs du monde financier que sont les pays européens, le Japon, le Canada et les États-Unis, dont certains peinent à se remettre de la grave crise financière de 2007, l’auraient appliquée à eux-mêmes, avant de l’exporter, avec le véhicule du FMI, en Afrique. »

« D’ailleurs, plusieurs grands économistes contemporains déconseillent vivement les politiques d’austérité. Leur chef de file, sinon le plus populaire d’entre eux, est… Connu pour ses positions keynésiennes et réputé pour son anticonformisme, il a enseigné au MIT, à Yale, Stanford, Oxford et Princeton…Pourtant, il n’a pas hésité à démissionner de son poste de vice-président et d’économiste en chef de la Banque Mondiale en février 2000, pour donner libre cours à ses critiques virulentes contre les programmes d’austérité imposés par le FMI… »

« Pour notre part, la politique d’austérité est un leurre. Elle a confisqué le passé, intoxique le présent, et hypothèque dangeureusement l’avenir de nombreux pays africains. A l’évidence, on ne peut pas continuer à serrer la ceinture, et en même temps s’époumoner à grossir. Il y a quelque chose d’irrationnel dans la démarche. Si l’austérité est réellement le « remède miracle », comment comprendre que le Mali, après trois décennies de régime financier drastique, puisse encore pointer sur les listes peu recommandables des pays les plus pauvres de la planète (PMA et PPTE) ? Il y a, au moins, deux possibilités : soit le malade souffre d’un mal incurable, soit le médecin est atteint d’une incompétence immensurable. »

« La troisième raison de l’inefficacité du modèle économique actuel (conçu, financé et suivi avec le FMI et la Banque Mondiale) tient à sa faible résilience. Le passé proche se charge d’ailleurs de nous rappeler l’extrême fébrilité de l’économie malienne. Pendant toute la période d’instabilité politique et sécuritaire (2012-2013), et plus récemment en juin 2014, les bailleurs de fonds (y compris les institutions multilatérales) ont abandonné le Mali, en le laissant à ses propres convulsions… Pourtant, cette diète financière s’est traduite par des « pertes de production » et une « augmentation de la pauvreté » dans le pays, pour ainsi reprendre les termes utilisés par les services techniques du FMI. »

« La quatrième raison est liée au niveau de la croissance économique. Qualifier de « robuste » le taux de croissance économique du Mali et le comparer à celui de l’économie mondiale ou à celui de la majorité des pays occidentaux ne relève pas de la lucidité. C’est vraiment prendre le problème par le mauvais côté. Le taux de 5 % projeté en 2016-2017, avant sa stabilisation autour de 4,5 % sur la période 2018-2020, de l’économie malienne est très faible pour impulser une dynamique réelle de développement. Point besoin d’être expert pour comprendre une réalité économique aussi complexe ! Nous la simplifions pour mieux l’analyser. Deux facteurs pèsent sur le développement du Mali : le retard considérable de son économie et sa forte croissance démographique qui tourne autour de 3,6 % par an. La population malienne pourrait atteindre 45 à 60 millions d’habitants à l’horizon 2050, soit 3 ou 4 fois son niveau actuel. À défaut de bénéficier d’un dividende démographique, le taux de croissance réel de l’économie malienne serait faible (environ 1 %)… »

« …La majorité des objectifs fixés par les NationsUnies (OMD) n’a pas pu être atteinte en 2015. Dans ces conditions, comment peut-on qualifier le taux de croissance actuel de l’économie malienne de « robuste » ? »

Pages 58-63 : « Pour apprécier l’ampleur du retard économique du Mali, prenons comme étalon trois pays du continent africain, le Maroc, le Nigéria et le Botswana. Pourtant, aucun de ceux-ci n’est considéré comme un pays développé. Tout au plus, on les présente comme des pays émergents ou en voie d’émergence. Ils n’ont pas encore gagné, ils ont tout simplement évité de perdre le défi du développement. »

« La richesse nationale du Mali en 2014 est moins importante que celle qu’avait le Maroc en 1978. Par déduction, l’écart économique entre les deux pays est d’au moins 36 ans. Autrement dit, l’économie marocaine pèse, aujourd’hui, presque dix fois celle du Mali. Si ce pays veut se hisser au niveau économique actuel du Maroc, il faut qu’il réalise un taux de croissance annuel moyen de 25 %, ininterrompu, pendant toute une décennie… »

« Le PIB du Mali en 2014 est moins que celui du Nigéria en 1970. Sous un autre angle, on peut estimer qu’il y a 44 ans de distance économique entre les deux pays. Si le Mali veut atteindre le statut du Nigéria dans un délai record de 10 ans, il lui faut réaliser une croissance annuelle moyenne de 47 %, soit près de dix fois le taux actuel ! »

« Pour mieux apprécier la comparaison avec le « géant africain », le Mali, avec la croissance « robuste » de 5 % par an (le taux actuel), mettrait 75 ans pour accéder au statut économique actuel du Nigeria ! »

« Jusqu’en 1987, le Mali avait un PIB supérieur à celui du Botswana. À partir de cette date, l’écart se creuse en faveur du Botswana pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 2014. Pourtant, ils sont confrontés aux mêmes contraintes majeures, l’enclavement et la désertification. À la différence notoire que le Botswana a un autre handicap de taille. Il est frappé de plein fouet par l’épidemie du sida… Le pays des Tswanas, en cinquante ans d’indépendance, a multiplié par 84 le niveau de vie de sa population, en passant ainsi d’un PIB par habitant de 83,96 dollars en 1966 à 7 123,34 dollars en 2014. À cette date, cet indicateur représente plus de dix fois le niveau du Mali (704,51 dollars). »

« Comment le Botswana avec seulement 2 millions d’habitants (dont près d’un adulte sur trois serait infecté par le virus du sida) peut-il produire plus que le Mali avec ses 17 millions de personnes (avec un taux de prévalence du VIH/SIDA de 1,1 %) ? »

« …le modèle économique botswanais séduit et force le respect. Il repose sur un élement central : la bonne gouvernance et la solidité de ses institutions traditionnelles et modernes. Il a été construit sur la base d’une vision claire et partagée, d’une véritable volonté politique et d’une adhésion nette de toutes les couches de la population. Les spécialistes et analystes ne manquent pas de superlatifs pour qualifier ce pays, tantôt surnommé d’« exception du continent », ou auréolé du titre de « la Suisse de l’Afrique ». Les agences Standard & Poor’s et Moody’s ont toutes les deux donné la note A (la plus forte en Afrique) au crédit souverain du Botswana. »

Page 66 : « …Après tant d’émotions chiffrées, les Maliens sont-ils maintenant conscients du retard économique et social de leur pays ? Si c’est le cas, comment comprendre l’exaspération des divisions internes, la cristallisation des postures individuelles, la dilacération des valeurs de patriotisme et de civisme, la prolifération des revenditions sociales, la vitupération sur le front politico-politicien, la persévération des abus en tout genre ? Pourquoi les Maliens ne font-ils pas une union sacrée autour de l’essentiel, leur pays, le Mali, dans le seul but de l’extraire des « griffes » du non-développement ? Pourquoi ne pas faire cause commune avec les institutions de la République pour mener le seul combat qui vaille, celui de l’émergence de ce légendaire pays au silence écouté, qui nous a tout donné et à qui nous avons tout refusé ? Le peuple est lassé du trop plein de querelles politiques, et de polémiques incesssantes et incandescentes… »

Page 71 : « En vérité, de tout temps et en tous lieux, l’aide a toujours montré ses limites. Elle est imprévisible et variable. Elle n’a jamais développé un pays. D’ailleurs, si elle le pouvait, ça se saurait. Au contraire, elle crée une accoutumance poussant son bénéficiaire à la génuflexion éternelle. Et Haïti, le premier pays noir indépendant dans le monde, aurait été la forme la plus aboutie de ce modèle. Pourtant deux siècles après son indépendance, ce pays particulièrement fertile en aide en tout genre, ploie sous la misère de sa population. De l’aveu de l’ancien Premier ministre haïtien… »

Page 73 : « Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Les dirigeants qui se réclamaient d’une doctrine d’enfermement et d’isolement ont été ramenés, avec une grosse peine pour leur peuple, à la réalité de la mondialisation. Le dernier en date à s’ouvrir et à se libéraliser est la Birmanie. Il ne reste plus que la Corée du Nord, le pays le plus militarisé au monde, dont le dirigeant joue à l’arme nucléaire comme une petite fille s’égayerait avec sa poupée. Même l’économie américaine, première puissance mondiale, est tenue en respect par les épargnants étrangers. Selon les chiffres du département américain du Trésor, le montant des bons possédés par la Banque Centrale chinoise (« People Bank Of China » ou POBC) se chiffrait à 1 271 milliards de dollars en juin 2015, faisant ainsi de la Chine le plus grand détenteur de la dette publique américaine, juste talonné par le Japon et la Belgique. À cette date, la valeur totale des Bons du Trésor américain détenus à l’étranger s’élevait à 6 175 milliards de dollars, soit l’équivalent du PIB du Mali pendant 561 ans… »

Pages 73-74 : « Nous ne le dirons jamais assez, aucun modèle de développement ne peut prospérer en luttant contre la pauvreté. Ni la théorie économique, ni les faits historiques ne peuvent soutenir valablement une telle imposture économique. Et cela n’est ni supportable du point de vue stratégique encore moins acceptable sous l’angle opérationnel. Combien de fois faut-il le ressasser ? L’ambiguïté du modèle économique peut se résumer – la comparaison est un peu osée – à vouloir tomber enceinte tout en restant vierge. Face à une telle situation incertaine, les économistes maliens peinent à être audibles. Il faut donc clarifier sans simplifier. On se développe en créant de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut produire. Et pour produire, il faut des unités de transformation, des activités créatrices de valeur et d’emploi. »

Pages 76-77 : « Nous n’avons pas suffisamment compris en Afrique comme au Mali que la consommation est la conclusion d’un cycle économique et non son début. A priori, toute importation qui n’a pas un sous-jacent de création interne de richesse ne peut qu’appauvrir le pays importateur. Pour le président de l’Organisation Patronale des Industriels du Mali, Cyril Achcar, « l’industrialisation du Mali est la voie obligée de son développement. »

« Alors, que faudra-t-il faire ? Maudire l’obscurité ou allumer une bougie ? Est-il responsable de continuer dans la voie actuelle avec le risque réel de ne jamais se développer et donc de périr, ou changer de logiciel de développement avec l’espoir réel de construire une émergence économique et sociale ? Aujourd’hui, ce qui est important ce n’est pas là où nous sommes partis mais plutôt là où nous voulons arriver. L’écologiste américain Paul Hawken disait : « La seule erreur est d’avoir conscience d’un problème en choisissant de ne pas agir. »

Page 79 : « Que l’on soit donc clair, il ne peut pas y avoir de développement inclusif en confiant l’économie nationale aux institutions multilatérales et aux partenaires bilatéraux, avec l’espoir qu’ils sauront faire preuve de mansuétude à notre égard. Et même à rêver que ces pays ralentiraient leur économie pour que la nôtre puisse décoller. Où a-t-on vu un prédateur affranchir sa proie et la hisser à sa hauteur ? Ce sera bien beau, mais cet angélisme n’est pas de ce monde. Soyons donc lucides ! La liberté économique s’arrache et se détache, elle ne se lâche pas. »

Page 81 : « …À dix ans de l’échéance 2025, la situation du Mali se présente par le « siège », comme le diraient les obstétriciens pour décrire la position d’un bébé mal engagé. De nouveaux défis, entre autres sécuritaires, sont venus s’ajouter à une situation économique et sociale suffisamment difficile et complexe. Beaucoup d’efforts ont été entrepris, pour stabiliser le cadre macro-économique et relancer l’économie, mais ce qui reste à faire est le plus important. Et, il ne faut pas être complaisant. Un bond n’est pas un rebond. En dépit de « bons résultats » enregistrés, répondant aux exigences des institutions internationales, les solutions mises en œuvre ne sont pas à la hauteur des enjeux. »

Pages 83-84 : « …À l’épreuve du temps, les bonnes intentions exprimées çà et là au cours d’innombrables réunions, ateliers, séminaires, conférences, colloques et forums ont montré leurs limites. Le sociologue français Michel Crozier aurait prévenu : « Quand on affronte les problèmes de demain avec les organisations d’hier, on récolte les drames d’aujourd’hui. » En vous proposant cet ouvrage, nous avons choisi la voie de la raison, du refus de la résignation et du suivisme. Celle-ci ne se construira pas sur les cendres du libéralisme, encore moins par le rejet des institutions multilatérales et des partenaires bilatéraux. L’objectif n’est pas de renverser la table pour y monter dessus, encore moins de… »

« Aussi, face à l’ampleur des défis à relever, la réponse ne doit ni être tiède ni être brutale, encore moins différée. Sinon, ce sera faire preuve d’hérésie économique et d’enfermement doctrinal. Il ne s’agira pas de sauter les deux pieds joints dans l’inconnu et d’inviter le peuple malien à une aventure incertaine. Après tant de souffrances et tant d’errements, des millions de Maliens aspirent aujourd’hui, plus qu’hier, à un meilleur devenir, et cela le plus tôt possible. Des millions de Maliens veulent faire de leur pays l’une des destinations les plus enviées d’Afrique. Que de temps perdu, à bricoler, à arranger, à arrondir, à esquiver… et à s’excuser ! On ne peut plus continuer à avancer à pas de souris, encore moins à stagner. Quand on fait une erreur et qu’on cherche mille et une excuses, on fera mille et une erreurs. »

« Pour réaliser le formidable défi de l’émergence, le Mali a plus besoin de partenaires que de donateurs, de prêts libres que de dons liés, de relations durables que de charité vénérable. L’émergence souhaitée exige une radicalité pragmatique, au sens primaire des mots : “radicalité” dans le sens de prendre le problème à la racine, et “pragmatique”, comme le plus proche possible de la réalité. Les sources de croissance doivent être diversifiées, en mettant en œuvre des solutions innovantes, audacieuses et vigoureuses de mobilisation de financements internes et externes. »

Chapitre 1 : Convenir d’un contrat-plan avec le secteur bancaire

Page 100-101 : « …L’industrie bancaire nippone, avec moins de 100 banques commerciales contre 7 100 pour les États-Unis et presque 1 000 banques dans chacun des autres pays industrialisés, représente 7 fois le secteur bancaire malien, en nombre d’unités bancaires, alors que ses actifs financiers pèsent 25 000 fois plus que ceux du Mali ! L’idée n’est pas de comparer le secteur bancaire du Japon à celui du Mali. Cela n’a aucun sens, vu l’énormité de la différence entre les deux systèmes bancaires. Il s’agit de contrarier la théorie générale distillée et érigée en “vérité primaire” qui consiste à faire croire que plus il y a des banques, plus la concurrence s’exerce, moins le crédit est cher, mieux l’économie se porte. Cette conception quantitative ne résiste pas à la rigueur de l’analyse… »

Page 102 : « Si les banques maliennes ne financent pas suffisamment l’économie, que financent-elles alors ? C’est une question pertinente, presque mutine, d’autant que ceux qui se la posent savent bien que… »

« …les banques maliennes financent de plus en plus les États. Elles gloutonnent les dettes publiques, du fait d’un investissement massif dans les bons et obligations du Trésor public, certes pourvus d’une rentabilité relativement limitée mais présentant un profil risque moins élevé. En s’autorisant une rétrospective historique, on a l’impression que les banques sont sur une planche savonneuse du fait d’un glissement progressif de l’intermédiation vers le risque souverain. Le poste « Titres de placement » du bilan des banques, qui concentre l’essentiel des crédits à l’État, a été multiplié par 54 en une décennie, passant de 14 milliards de FCFA en 2004 à 766 milliards de FCFA en 2014. Durant la période, leur poids a surperformé les actifs bancaires. Tandis que la part des crédits à l’économie s’est contractée avec ampleur, en perdant 10 points durant la période décennale. »

Pages 110-111 : « …ambitionne d’être la première banque au Mali. Mais, la partie est loin d’être gagnée. À vouloir se démarquer, on finit par se faire remarquer. Quelques mauvaises surprises en termes d’appréciation de risques et de retours de conjoncture risquent de compromettre sa stratégie de conquête. D’autres paramètres pourraient tout autant brouiller les pistes : les contrecoups d’une instabilité de la gouvernance au niveau de la maison-mère, une crise de croissance interne, la défection de certains cadres clés, etc. »

« Deux oiseaux à longs becs ne peuvent pas se nettoyer les yeux », rappellent avec un brin d’humour les sages bambaras. Pourtant, les deux établissements historiques de la place bancaire malienne, (…), restent en zone d’alerte. Ils accusent le coup en attendant de donner des coups. »

Page 112 : « …Ce beau monde de la finance malienne ne se doute pas, très certainement, des fortes prétentions de… »

« …a l’insouciance de son âge et l’assurance de son géniteur. Elle pourrait revendiquer ce proverbe africain : « Ce n’est pas parce qu’une aiguille est trop petite qu’elle ne peut pas coudre un grand boubou. » Mais attention aussi à ne pas confondre vitesse et précipitation ! La vitesse n’a jamais réduit la distance. En athlétisme comme en finance, la précipitation mal négociée se paye « cash ». Dans le sport de haut niveau, ce qui est sanctionné par une «disqualification» se traduit par une «provision» en matière bancaire. Il faut donc se hâter lentement et résister à la tentation de la gestion d’un temps de présence. Permettons-nous une dernière préconisation, elle nous vient des sages Mossi : «Si quelqu’un fait un saut dans le feu, il lui reste encore un autre saut à faire. »

Pages 114-115 : « En temps utile, les banques historiques (..), dotées d’une nouvelle gouvernance, et capables de prendre des positions fortes et de développer des canaux de distribution innovants, disposeront d’atouts réels pour renverser le cours du jeu à leur avantage. Mais attention à ne pas laisser trop mitonner ! Une sagesse africaine nous apprend qu’il ne faut pas se faire lécher par ce qui peut te manger. En contrebas, les autres banques à des degrés différents, se retrouvent avec des positions érodées au classement national. Elles tirent les marrons du feu. À coup sûr, certaines feront les frais d’une concentration du secteur qui pourrait se préciser avec l’implémentation des normes bâloises, très exigeante en fonds propres. C’est probablement la disparition programmée de plusieurs banques de l’UMOA, dont les plus heureuses seront absorbées ou rachetées. Les moins chanceuses mettront la clé sous le paillasson. »

« Logiquement, s’il est encore possible de parler ainsi, ce qui n’est pas applicable aux banques américaines, plus matures et plus résilientes, ne peut l’être pour les banques fragiles et vulnérables de la sous-région. Comment d’ailleurs expliquer qu’un délai de grâce puisse être concédé aux banques européennes alors que celles de la sous-région sont invitées à une transposition dans leur dispositif prudentiel dès 2018 ? Une évolution majeure du paysage financier de la sous-région se dessine à l’horizon. Un “mercato bancaire” pourrait bien précipiter un regroupement devenu presque inévitable. En attendant, les « printaniers » savourent les fruits de leur audace, sous le regard médusé des « rentiers », et les yeux gourmands de la communauté bancaire. »

Page 125 : « Il faut donc arrêter de tourner autour du pot. Le véritable problème de l’économie malienne est antiéconomique, c’est son sous-financement par l’industrie bancaire. Il faut le dire tout net : au Mali, vu le chiffre minuscule de 25 %, les banques ne financent pas suffisamment l’économie. Celle-ci est portée à bout de bras par l’aide étrangère qui finance l’essentiel des investissements publics. La preuve : l’économie malienne, sous surveillance rapprochée du FMI, se débat, avec peine, pour sortir de la crise, alors que les banques enregistrent des niveaux de profitabilité élevés. »

Page 128 : « L’analyse de la répartition sectorielle des crédits à l’économie malienne montre que le financement bancaire n’est pas en adéquation avec la contribution réelle des secteurs financés. Les crédits bancaires bénéficient à hauteur des deux tiers au secteur tertiaire, contre moins de 7 % pour le secteur primaire, qui emploie pourtant près de 80 % de la population active du pays et contribue à près de 43 % à la création de la richesse nationale… »

Page 146 : « Il est indéniable que l’agriculture est le “parent pauvre” du financement bancaire. Comment l’économie d’un pays peut-elle se développer si son secteur vital, l’agriculture, qui emploie les deux tiers de la population active et qui contribue à près de la moitié de la richesse nationale est financé timidement par le secteur bancaire ? »

Page 151 : « L’analyse de la contribution bancaire à l’économie malienne a montré qu’il y a un vrai déficit, quantitatif et qualitatif, de l’offre du financement bancaire au Mali. Le système financier local doit s’adapter aux besoins de développement du pays. Et pour ce faire, il doit résoudre ses contraintes. Une certitude a été démontrée et partagée tout au long de ce chapitre : le centre de décisions du secteur bancaire malien est délocalisé à l’étranger. Pour retrouver les banques, dont les capitaux sont exclusivement détenus par des Maliens (publics et privés), il faut visiter les profondeurs du classement… Depuis mars 2016, il n’y a qu’une seule banque à capitaux exclusivement domestiques au Mali… Et sous peu, suivant l’ordonnance prescrite à notre pays par le « médecin de Bretton Woods », les actions de l’État malien dans cette banque publique devraient être cédées au secteur privé. Et, ainsi, la totalité de l’industrie bancaire malienne serait privatisée. Pourtant, tout le monde a conscience des capacités limitées du secteur privé local et son manque d’appétit pour l’investissement à long terme. À qui donc profitera la privatisation du secteur bancaire malien ? »

Page 152 : « Et pour connaître les secteurs prioritaires du Mali, il n’est pas nécessaire d’être expert. Plus facile à toucher qu’un éléphant dans un couloir. Il suffit juste de poser un regard lucide sur la structure du PIB. Par exemple, le premier contributeur de la richesse nationale est le secteur agricole. Il a représenté près de 43 % du PIB en 2013 alors qu’il n’a bénéficié que de 6,5 % des concours bancaires. »

Chapitre 2 : Faire évoluer l’approche risques des banques

Page 170 : « Les banques sont loin d’être des abbayes, même si la discrétion de leurs préposés et la retenue de leur management, enrobées sous le sceau du « secret bancaire », peuvent laisser penser à des anachorètes. Dans la toponymie grecque, le terme banque renvoie à la table d’offrandes du monastère. Le métier de banquier, l’un des plus vieux au monde, a été pratiqué dans l’Antiquité, en Mésopotamie, au moins 2 000 ans avant Jésus-Christ. Les banquiers étaient alors « de simples loueurs de coffres et de simples prêteurs sur gages ». Il est reconnu que Hammourabi, sixième roi de la première dynastie de Babylone, fut le premier à édicter une loi bancaire (1750 avant J.-C.). Dans ce domaine aussi, l’Afrique fut quand beaucoup n’étaient pas encore. L’Égypte ancienne fut ainsi l’une des premières civilisations à organiser l’activité bancaire et en fit même un privilège royal, plusieurs siècles avant notre ère. En Afrique de l’Ouest, les premiers guichets bancaires modernes apparurent à la fin du xixe siècle. Un an après avoir été proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III, Louis Napoléon Bonaparte signa le 21 décembre 1853 le décret portant création de la Banque du Sénégal. »

Page 171 : « Il faut le reconnaître tout de suite, l’une des causes principales de la forte dégradation du portefeuille des banques maliennes réside dans un montage approximatif du dossier de crédit et une appréciation insuffisante du risque. L’insuffisance sinon le manque de suivi du risque de contrepartie est certainement une des raisons à l’origine des mauvais risques du système bancaire. À ce niveau, sont indexés entre autres l’inexpérience ou le manque d’expertise de certains cadres de banque (exploitants et analystes de crédit), le manque de temps et l’absence d’un dispositif de suivi agréé par les instances de décision. À quoi sert de distribuer du crédit si on n’est pas capable de suivre son dénouement ? Bien souvent, les équipes commerciales et les « risques » sont plus occupés à la nouvelle production qu’à se préoccuper du remboursement des crédits déjà consentis. Dans ces conditions, si vous avez des clients qui jouent au yoyo avec les banques, la casse est vite arrivée et les problèmes s’invitent dans les comptes. »

Page 174 : « Avec un taux de bancarisation (au sens strict) presque insignifiant de moins de 15 %, le boulevard bancaire malien ressemble aux immenses autoroutes nord-coréennes où vous avez plus de chance de croiser les piétons et les agents de régulation de la circulation que de rencontrer les véhicules. Malgré cette fluidité à ciel ouvert, les « accidents bancaires » ne sont pas rares. Ils sont même tellement fréquents qu’ils créent de l’embouteillage (bloquant le passage) et provoquent de l’anxiété. »

Pages 176-177 : « Les fins de mois sont très souvent des périodes “promotionnelles” dans plusieurs banques. Elles constituent de vrais enjeux, au point d’en faire de vrais jeux dont les règles semblent être connues de tout le personnel, tant des entités de front-office (dépôts, crédits) que de celles du back-office (gestion des chèques compensation, appels de fonds, etc.). Le point culminant de ce type de martingale est atteint à l’approche du quatrième trimestre, avec comme cible ultime la fin de l’année. À cette date, l’alerte générale est alors lancée. “Dame banque” est invitée aux grands soins. Tout dépend de son état et des besoins induits par son faciès. Pour passer de joyeuses fêtes de fin d’année, rien de mieux pour une banque qu’une bonne vieille recette de “grand-mère” : maximiser les produits, sous-estimer les charges et minorer les provisions, tout en évitant au mieux les déclassements. Le mot d’ordre est clair : soigner les chiffres de fin de période. Les exploitants et les recouvreurs se retroussent les manches pour aller, qui à la conquête du business, qui au recouvrement des prêts improductifs. Le département “Risques” ou “Engagements”, démobilisé, désarmé et cantonné, est invité à coopérer. Les structures de contrôle connaissent la consigne : « Ce que l’on demande aux gardiens de la paix, ce n’est pas qu’ils la gardent mais qu’ils nous la foutent ! » À l’affût, les tenants des comptes, placides et stoïques, prennent la mesure de l’enjeu. Ils mettent l’huile dans les rouages en primant les meilleures performances lors de campagnes commerciales et de recouvrement, âprement disputées. Au confluent de cette cavalcade, les créances dites « en souffrance » font l’objet d’un soin particulier, pour leur permettre de retrouver une seconde vie… »

Page 180 : « …Cela fait d’ailleurs plusieurs années que nous levons le voile sur ces pratiques à la limite des règles de transparence et de déontologie. De plus, ce risque, difficilement détectable de l’extérieur même par les professionnels du contrôle, pourrait évoluer très rapidement… »

Pages 184-185 : « …l’industrie bancaire malienne regorge de dirigeants compétents et intègres, conscients de leur responsabilité historique, déontologique et même juridique, qui se refusent à faire des tours de passe-passe dans les comptes pouvant doper les résultats de leur entreprise. Mieux, ils préfèrent faire pâle figure au risque de se faire morigéner par la hiérarchie (conseil d’administration, assemblée générale des actionnaires) que de tricoter dans les comptes. Ces dirigeants modèles sont en général moins appréciés – il faut le déplorer – par une large partie du personnel qui, eux-tous, auraient bien voulu voir leur banque plus plantureuse que vertueuse. »

« Il est donc urgent que le regulateur et les agences de notation changent leurs critères d’appréciation et de classement des banques, en remplaçant les encours spot « last day » (soldes de fin de période) par les encours moyens. Ce faisant, ils contribueront à faire respecter les principes de l’image fidèle et de la prééminence de la réalité sur l’apparence. »

Page 187 : « Tant que nous continuerons à gérer à “la petite semaine” nos domaines de responsabilité, à inscrire nos actions dans le “court-termisme”, et à avoir une vision – et encore si elle existe – conçue pour un “temps de présence”, nul doute que ce sera l’éternel recommencement avec à la clé une économie crispante, une pauvreté galopante, une corruption rampante, une insécurité préoccupante, une démocratie décapante et une crise lampante. »

Page 188 : « Ah les banques, ces machines à fric, ce monde impénétrable de chiffres et de nombres ! Un mal nécessaire ? Un bien précieux ? Rien que l’énoncé de ce mot détonne, suscitant espoir ou cauchemar. Le banquier est à la fois un personnage troublant et fascinant. (…) Sept ans après le déclenchement de la dernière crise financière, des milliers de personnes en Occident ruinées par les banques et dépouillées de leurs maisons continuent de squatter les rues et émargent à la précarité. L’Afrique, la grande absente de la finance mondiale, faiblement intégrée et durablement fragmentée, n’a eu que les échos de cette crise internationale. Elle pourrait se sentir heureuse de cette « immunité naturelle », mais c’est sans compter avec son propre système financier qui compte aussi ses heureux, mais aussi ses victimes et ses déçus. L’image du banquier auprès du public a toujours été polémique. Qui peut d’ailleurs penser le contraire ? Il suffit juste de tendre l’oreille lors des débats et des échanges consacrés au financement bancaire. À visage découvert ou sous la cape, les critiques fusent de partout. Il n’y a pas un seul usager de l’industrie bancaire qui n’ait pas une belle histoire à raconter… »

Page 189 : « La banque, ange ou démon ? Pourtant, ils sont aussi nombreux, les dirigeants d’entreprises et promoteurs, qui vous diront du bien de leur banque, sans laquelle leur projet n’aurait pas vu le jour, leur affaire n’aurait pas prospéré. Et pour eux, le banquier est leur allié de tous les jours, leur partenaire idéal. »

Page 190 : « À vrai dire, il ne sert à rien de s’investir dans le débat entre les entreprises et les banques, pour chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Un excès avec un excès ne produit pas l’équilibre, cela fait deux excès. La rhétorique de la confrontation est contreproductive. Il faut plutôt trouver des solutions pratiques qui puissent préserver les intérêts de toutes les parties. Mais l’exercice, à n’en pas douter, n’est pas aisé. À défaut d’alchimie entre ces acteurs, il faut un bon partenariat. Les relations banques-clients constituent, en effet, l’un des grands enjeux de l’économie financière des prochaines années. Aider les gens à réaliser leur rêve est un métier très gratifiant. Les banquiers se doivent de ne pas l’oublier. »

Page 192 : « Pour franchir la porte des banques maliennes et avoir accès à leurs immenses trésors (1 107 milliards de FCFA au 31 décembre 2015, soit l’équivalent de 61 % du budget d’État 2015 !), logés dans leurs caves, dans les “parkings monétaires” de la Banque Centrale, et chez leurs correspondants étrangers, une entreprise a besoin d’un « code ». Celui-ci est presque unique et commun à tous les établissements de crédit. Il se compose de deux mots (garantie et bilan) et est à l’origine de l’essentiel des maux actuels de l’industrie bancaire. »

Page 194 : « Les banquiers, plusieurs fois avertis et maintes fois plumés, n’ont qu’à bien se tenir. Leur métier est en danger. Non pas seulement du fait des autres (clients, comptables, experts comptables) et de la porosité du système (fraude, laxisme) mais aussi et surtout de leur propre fait, de leur incapacité à se réinventer, à trouver des alternatives crédibles et efficaces à leur approche risques pour l’adapter à l’évolution de leur environnement. »

Pages 195-197 : « Du fait d’une approche vintage, très décalée par rapport à la réalité du marché, les banques continuent de distribuer du crédit en exigeant des garanties immobilières. De financeurs de l’économie qu’ils devraient être, certains établissements bancaires sont devenus des vrais créanciers hypothécaires. Les clients ont bien assimilé la démarche. À tel point qu’au marché central de Bamako, des places informelles se sont spontanément créées pour la “location” de titres fonciers. Un lieu d’échanges où les “loueurs de titres” tiennent étal. À défaut de recourir à ces “auxiliaires de banque”, les clients, en mal de titre foncier, posent un regard bienveillant ou intéressé à un parent ou un ami qui se prête caution hypothécaire de l’opération de crédit. »

« …Pourquoi cette insouciance ? Sinon comment expliquer cette grande confiance ? C’est parce que l’emprunteur et sa caution misent sur les facteurs “temps” et “argent”. Et cela à deux niveaux, à la banque et éventuellement au prétoire en cas d’insuccès. Trois questions jumelles suffisent pour toute réponse. Le financeur peut-il toujours réaliser un titre foncier détenu en garantie d’une créance non remboursée ? Si oui, combien de temps lui est-il nécessaire pour réaliser sa garantie, la vendre et ainsi se faire rembourser de la somme délestée ? Combien, en temps et en argent, la banque créancière aurait-elle dépensé pour recouvrer sa créance – non en nature – mais en numéraire dans le même format du prêt initialement consenti au client, venu – souvent – à ses pieds la supplier de financer l’“affaire en or” ? Certaines banques, pensant être plus alertes que d’autres, ont imaginé un système de “décote” ou de “marge” – cela dépend de l’angle de vue – lors de la formalisation des sûretés réelles, pour éventuellement se couvrir d’un retour de conjoncture. La réalité s’est affranchie de cette prudence et a ramené leurs auteurs à l’essence même de leur métier : la gestion préventive du risque. Au petit jeu de la séduction, tel est pris qui croyait prendre. Très souvent, la garantie donnée à la banque est une vente déguisée d’immeuble. Les clients investissent dans l’immobilier en se dotant d’un patrimoine conséquent – avec souvent le détournement du crédit bancaire de son objet (abus de biens sociaux) – avec l’objectif de bénéficier d’un effet de levier. Exemple : … »

« Dans ce contexte, la monnaie créée par la banque est plus adossée à l’actif immobilier qu’à un sous-jacent économique. »

Page 197-199 : « A-t-on compris dans le milieu bancaire que la garantie ne rembourse pas le prêt ? Pas si sûr ! A-t-on compris que le meilleur des titres fonciers (un immeuble cossu situé dans un quartier huppé de Bamako) ne garantit pas en réalité le prêt, et qu’il peut même le corrompre en exposant la banque (Agent des sûretés) au pire des risques, celui de ne pas être remboursée et même d’être condamnée, en vertu d’un jugement inique mais pas exceptionnel, à payer à son client débiteur, contentieux de surcroît, des dommages et intérêts pour avoir eu l’outrecuidance en tant que créancier hypothécaire de réclamer son « dû », sa créance – la contrepartie du dépôt d’un de ses clients ? »

« Est-ce à dire que la pratique de prise systématique de garanties immobilières a de beaux jours devant elle ? Assurément, pas pour longtemps. Les normes Bâle II et Bâle III frappent à la porte de la sous-région. Le projet, sous l’égide de la Banque Centrale et avec le soutien du Fonds Monétaire International, est déjà dans les starting-blocks. Et, il semble que le processus soit irréversible… »

« Or, dans l’acceptation bâloise, l’hypothèque sur titre foncier n’est pas une garantie, encore moins le gage sur permis d’occuper, relégué par le législateur OHADA au rang de meuble. Quel avenir pour ces caves, caveaux et coffres des banques bourrés à craquer de titres, de toutes sortes (définitifs, provisoires, précaires), expertisés à des milliards de francs CFA ? La réponse est simple : rien. Et 2017, ce n’est pas dans deux ans, ni demain. C’est maintenant. Et pour les plus clairvoyants, c’était hier. Il est fort à parier que ce projet que certains prenaient pour de la rigolade se transforme rapidement en dégringolade. »

« En attendant les comptes, l’heure est au décompte des mécomptes. Rien qu’au titre des immeubles adjugés définitivement ou provisoirement (dation en paiement), aux termes de procédures judiciaires ou à l’amiable, les banques en détiennent pour une valeur nette comptable de 93,5 milliards de FCFA au 31 décembre 2014. Avec ce patrimoine immobilier, l’industrie bancaire malienne représente, à elle seule, presque la moitié (42 %) de l’ensemble des immobilisations hors exploitation des huit pays de l’UMOA, alors qu’elle ne pèse que 14 % des actifs bancaires agrégés de l’Union… Avec une telle charge, le secteur bancaire malien est, vraisemblablement, la plus grosse agence immobilière de la sous-région. »

Pages 202-203 : « Le portefeuille des banques maliennes, c’est l’histoire du bossu et de sa bosse. »

« …Comparativement, le taux moyen brut de dégradation du portefeuille dans la zone UMOA était de 15,2 % à fin décembre 2013. À cette date, il ressortait à 9,2 % au Burkina Faso et à 12,8 % en Côte d’Ivoire. Au Maroc, le taux de créances en souffrance était en moyenne de 6 %, presque entièrement couvert par des provisions (contre 60,5 % pour l’UMOA). »

« L’historique des statistiques de la BCEAO montre nettement que le Mali détient l’un des taux de sinistralité des crédits bancaires les plus élevés de la zone UMOA. Le portefeuille des établissements de crédit porte les outrages du temps. »

Page 204 : « Le leader panafricaniste Nelson Mandela disait que « les hommes qui prennent de grands risques doivent s’attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences ». La qualité du portefeuille des banques maliennes est donc un vrai sujet qui va bien au-delà de la simple sphère financière. Elle ne doit pas être un secret d’alcôve. C’est un aquarium géant où nagent petits et grands poissons. La surcharge pondérale de certaines banques s’accompagne de nombreuses anomalies pouvant mettre en danger tout le système ; et à ce titre, elles constituent un potentiel « risque systémique ».

Page 208 : « …Dans ces conditions, les produits classiques destinés aux grandes entreprises, plus connus sous le nom galvaudé de « produits corporate », se vendent comme des « cercueils à deux places ». Pour ces gros débiteurs qui ont déjà fêté pâques avant les rameaux, c’est l’affirmation de l’adage « mourir maigre, mourir gros, la différence est pour les porteurs ». L’industriel américain John Paul Getty, l’un des tous premiers milliardaires en dollars, avait raison quand il disait : « Si vous devez cent dollars à la banque, c’est votre problème. Si vous devez cent millions de dollars à la banque, c’est le problème de la banque. »

Page 209 : « …Et le gagnant de cette guerre des taux, dans le compartiment « corporate », n’est point l’économie. Bien au contraire, les banques se fragilisent de jour en jour en mettant en péril leurs comptes d’exploitation et en resserrant leur capacité d’intervention. Certains observateurs peuvent même s’interroger sur l’existence de phénomènes de « ventes à perte » dans certains compartiments de l’activité bancaire. En tout cas, la pression de la concurrence qui s’y exerce est en cause. Mais, pas seulement. Une mauvaise appréciation du risque, soumise à la dictature de l’urgence et au maniement des “couteaux sans lame”, explique en grande partie cette dégradation, presque irréversible, du portefeuille. La crise arrive donc doucement mais sûrement. Rien d’étonnant que cela puisse donner du fil à retordre aux Autorités publiques et monétaires. »

Pages 212-213 : « À l’évidence, financer la contrepartie souveraine en délaissant l’économie, avec l’arrière-pensée que le renflouement de la trésorerie de l’État permettra le paiement de la dette intérieure du pays (factures fournisseurs), et par ricochet, le remboursement des créances bancaires, il y a de quoi tournebouler. Ce mythe de « sauvetage » est un poncif du point de vue économique. Que reste-t-il finalement à imaginer ? Que les banques créent leur propre modèle, un système original où elles peuvent se faire rembourser, et ainsi se délester avec aisance de leurs « vieilles et encombrantes casseroles ». Soyons clair, si le portefeuille bancaire présente un réel souci à l’économie nationale – et il l’est – il faut résoudre le problème à l’amont en aidant les financeurs à mieux maîtriser le risque et inciter les contreparties à respecter leurs obligations (réglementaires, fiscales, bancaires, sociales, sociétales, environnementales, etc.). Sinon, nul ne peut parier sur l’efficacité d’un modèle économique bâti sur le risque de défaut. L’État a des droits et des obligations, comme n’importe quel agent économique. S’il est client, il doit honorer ses engagements en payant ses factures. Et les citoyens doivent aussi s’acquitter de leurs obligations en payant normalement leurs impôts et leurs taxes. »

Page 223 : « Le substrat de la maîtrise des risques dans les banques tient principalement, nous semble-t-il, à la qualité des ressources humaines. Presque tout le monde s’accorde à dire que le capital humain est la première richesse d’une entreprise. Il est aussi d’une évidence presque triviale que la qualité des ressources humaines est le premier facteur de différenciation entre les banques. C’est parce qu’elle n’est pas adressée à sa juste valeur que les comptes de certaines banques sont à la peine. Rarement, ce point fait l’objet d’investigations approfondies des contrôleurs internes (contrôle permanent et audit interne) et externes (commissaires aux comptes et Commission Bancaire). »

Page 228 : « Il est vrai que le personnel des banques maliennes a profondément rajeuni ces dernières années, à la faveur de l’élargissement du réseau des agences. La majorité des jeunes banquiers – des employés (ou salariés ou agents) de banque, pour mieux dire – manquent cruellement d’expertise (maîtrise de leur poste) parce que peu d’entre eux sont avenants, ouverts à l’encadrement ou au coaching des anciens qui ont bâti la maison commune avec grand-peine. Péché mignon ? Ils détricotent systématiquement tout ce qui a été fait par les anciens. Leur raisonnement est simple : eux, ils sont archi-diplômés tandis qu’une bonne partie des « vieux cadres » sont des « sacs à dos ». Par conséquent, point d’ouverture d’esprit, peu d’humilité et bien souvent absence de responsabilité ! Quel dommage ! »

Pages 228-229 : « Pourtant, dès que les difficultés pointent à l’horizon, la plupart des jeunes cadres détalent avant le « crépuscule, » changeant de banque comme de chemise. Aussitôt les bagages posés, ces « cadres migrateurs » préparent déjà la prochaine transhumance. La recette est connue : ils disent être démotivés et n’avoir jamais été associés encore moins impliqués par leur hiérarchie. Ils boivent à la fontaine du succès et siestent, d’un sommeil de nourrisson, sous l’arbre de la mobilité. Plusieurs d’entre eux sont des vrais mercenaires, au sens machiavélien du terme : « En temps de paix, le mercenaire se dérobe ; en temps de guerre, il déserte. » D’ailleurs un dirigeant de banque, très au fait de la situation, n’a pas manqué d’à-propos pour admonester le comportement de ces jeunes cadres : « On est en guerre, tu désertes. Et, pire, tu passes chez l’ennemi. Tu es un traître et tu dois être traité comme tel. » Ces cadres sont tellement diserts dans les réunions, loquaces dans les débriefings et volubiles dans les échanges qu’ils sont dépourvus de toute capacité d’écoute. Ce qui fera dire à une collègue, habituée aux brusqueries juvéniles et aux arcanes de la profession, que les jeunes recrues font leur « promo » – entendez par-là leur promotion. Lorsque la tâche confiée présente un minimum de complexité, certains d’entre eux n’hésitent pas à la « sous-traiter » à plus forts qu’eux. Avec une telle posture, comment s’étonner que certains livrables des banques soient de qualité très discutable : argumentaire commercial bancale, risque bancaire mal évalué, analyse approximative… ? Et ce sont tous les compartiments d’activités bancaires qui en font les frais, du « front-office » au « back-office » en passant par le « middle-office ».

Pages 229-230 : « la banque malienne est exposée à des risques opérationnels énormes avec des conséquences financières élevées et une atteinte évidente à son image et à sa réputation. Les lendemains de la future implémentation des règles bâloises (Bâle II et Bâle III) – grosses consommatrices en fonds propres, notamment au niveau des risques opérationnels seront, à coup sûr, difficiles pour les banques maliennes. Et le réveil, même annoncé sous forme de litanie par le Régulateur, sera brutal, et assurément prévôtal. »

Page 231 : « Osons tourner en dérision le lazzi de Winston Churchill : « Christophe Colomb fut le premier “cadre nomade” de banque : il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait… et il faisait tout ça aux frais de son employeur. » Peut-être, nous trouvera-t-on assez sévère et même sardonique vis-à-vis de la jeune génération. Mais, comment pourrions-nous être autrement si tant est que l’ambition collective est de redynamiser l’industrie bancaire malienne ? Il faut que l’on se le dise une fois pour toute : les jeunes cadres d’aujourd’hui seront les dirigeants de demain. Ce n’est pas un slogan creux, c’est une réalité immuable qui s’est toujours vérifiée. Pour la simple raison que c’est le cycle normal de la vie. Alors, point de complaisance ! Sinon c’est l’avenir de toute l’industrie bancaire malienne qui sera hypothéqué. »

Pages 231-232 : « Jeunes clients et jeunes cadres de banque s’entendent à merveille ! Ils sont devenus comme Castor et Pollux, les « Dioscures » de la légende bancaire. À l’image de leurs référents dans la mythologie grecque, ils sont unis dans la vie comme dans la mort du crédit. »

Pages 232-233 : « Il est connu de tous que la banque est un métier spécifique. Elle ne s’apprend que dans la banque. Tout le reste est additif, complément et supplément. »

Page 233 : « Il faut donc être juste : la faute n’incombe pas seulement aux jeunes cadres rétifs, encore moins aux plus réceptifs. C’est, d’abord et avant tout, la conséquence de la responsabilité mal assumée par le management bancaire. A force de vouloir faire le ménage autour de soi et surtout tenir en respect les anciens cadres, avec l’objectif affiché ou l’agenda caché d’écarter toute velléité de contestation, de résistance et même de contradiction, on finit par mettre la banque en difficultés en la laissant entre des mains peu avisées… »

Pages 236-244 : « 2015 a été une année de fortes turbulences pour la gouvernance bancaire au Mali. L’année 2016 en porte les cicatrices. Dans le chaudron bancaire, il souffle un vent à faire décorner les buffles et chaque acteur calfeutré dans des tranchées calfatées soigne son habitus. De mémoire de spécialiste, jamais le système bancaire n’a enregistré un tel niveau de secousse au niveau des étages supérieurs de sa gouvernance. Si cela devait se traduire par une amplitude, cela pourrait être 8 (majeur) sur l’échelle de Richter. L’épicentre a d’abord touché l’une des premières banques de la place, dont le dirigeant… »

« …Comme on peut le constater la réglementation bancaire n’oblige, nullement, aucun établissement de crédit à changer de mode de direction. En vérité, l’essentiel est ailleurs. Et le temps encore fumant se chargera de répondre à certaines questions de fond, à savoir, d’où ça vient et où ça devrait aller. »

« …Certains dirigeants « survivants » ne doivent leur maintien qu’à un hasard de calendrier ou à une fine résistance tenue. Ils porteront, encore un temps, les stigmates d’une malice politique goupillée et d’une bourrasque juridico-financière transvasée. D’autres, pour préserver leur poste, ont dû accepter un statut différent moins volubile. Un dirigeant d’un établissement financier, prié sans ménagement de faire l’espace dans sa gouvernance… »

« Que reste-t-il finalement de l’industrie bancaire malienne en termes de gouvernance ? Peu de choses sauf peut-être quelques banques qui paraissent bien esseulées dans un paysage où l’exception s’accorde au singulier. Un commerçant guinéen ne disait-il pas que « l’argent a peur du bruit » ? Pourtant, en son temps et à visage découvert, en dépit des intimidations et menaces de toutes sortes, nous avons mis en garde les spécialistes de « broderie bancaire » sur les risques d’un atterrissage forcé sur la piste bancaire qui pourrait être fatalement contreproductif avec un risque réel d’effet de contagion. Nous avons prêché seul dans le « désert bancaire » et les résultats sont aujourd’hui là. Les responsables et leur coterie doivent assumer. En attendant, le séisme continue à se ressentir dans le secteur financier, plusieurs mois après son déclenchement. Pire, les nuages continuent à s’amonceler à l’horizon… »

« Combien de fois a-t-on assisté à une remise en cause totale des résultats d’une banque – du bénéfice flamboyant à la perte larmoyante – après le passage de la Commission bancaire ou des Commissaires aux comptes, tous commis par le législateur à une application stricte des textes en vigueur ? Pourtant, les résultats définitifs sont produits par la Direction Générale, arrêtés par le Conseil d’administration, certifiés par les Commissaires aux comptes, adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires, et publiés dans un journal d’annonces légales. Rien que du beau monde en définitif à dérouler un tapis de signatures ! À qui les partenaires de l’entreprise (stakeholders) doivent-ils alors faire confiance en cas de fausse publication ? Comment le conseil d’administration s’assure-t-il qu’il garde bien la hauteur de vue, en portant « un jugement indépendant sur les activités de l’établissement » et en exerçant « une surveillance permanente de la gestion » ? Comment l’organe délibérant peut-il jouer son rôle, rien que son rôle et tout son rôle, lorsque certains de ses membres, très peu sourcilleux sur les questions de probité, sont en connivence avec l’exécutif, en lui recommandant, à tours de bras, des recrutements ou des promotions complaisants, en contrepartie de questions molles lors des séances du conseil et d’un quitus de gestion délivré par voie de résolutions et de communiqués laconiques ? Comment le personnel peut-il faire preuve d’une adhésion volontariste et engagée à la mise en œuvre de la stratégie commune, lorsque leurs dirigeants ont leur propre agenda et gèrent « un temps de présence » ? Comment les collaborateurs peuvent-ils faire preuve de loyauté envers leurs dirigeants lorsque ceux-ci s’affranchissent du minimum de transparence envers les propriétaires de la banque, y compris les actionnaires minoritaires ? Qui, de ce beau monde, peut-il s’épancher d’une conviction durable ou se déhancher de fidélités successives ? »

Page 249 : « Maintenant, qu’est-ce qu’on fait de ce que l’on sait ? Tout – ou presque – a été dit et écrit sur le « modèle risques » des banques maliennes. À feuilleter leur carnet de santé, le bilan est mitigé. En bien des points, avec un taux de « cholestérol » très élevé, il aurait pu être pire. Il est évident que poursuivre dans cette voie ne peut que détériorer davantage la situation et priver, à très court terme, l’économie de son principal levier de financement. D’où l’exigence de faire évoluer l’approche risque des banques en l’adaptant aux nouvelles réalités de son environnement. »

Pages 250-251 : « La banque, ce n’est pas seulement une grosse machine commerciale à vendre de l’argent, en mettant le « gaz » à plein régime. Si l’image peut être prêtée, la banque est aussi un véhicule. Comme tel, outre l’accélérateur, elle dispose aussi d’un embrayage – pour ralentir et changer de régime, et d’un frein – pour stopper si nécessaire. Quel sera le destin du véhicule bancaire s’il devait fonctionner uniquement avec l’accélérateur ? Ou pour mieux coller à la réalité, si le frein et l’embrayage devaient être défectueux ? La défaillance de ces instruments peut altérer la conduite. »

Page 251 : « En termes de distribution de crédit, l’enjeu pour la banque malienne de demain est simple : fournir à l’économie nationale de la liquidité nécessaire en finançant des opérations de crédit rentables et créatrices de valeur ajoutée et d’emploi, tout en maîtrisant les risques. C’est à la fois le rôle de l’industrie bancaire et sa responsabilité. Pour ce faire, la banque malienne doit être une entreprise professionnelle animée et dirigée par des professionnels. Le métier de banquier n’est pas fait pour tout le monde. En l’exerçant, on ne peut pas se la jouer à la roulette russe : « si ça passe, c’est bon ; si ça casse, tant pis ! »

Page 254 : « Le risque non maîtrisé peut entraîner différentes complications, dont la prise en charge peut s’avérer très coûteuse pour l’établissement bancaire, le secteur financier et l’ensemble de l’économie. Pour éviter ces « accidents » incontinents, souvent mortels, il est important que les banques maliennes investissent dans la prévention. »

Page 255 : « Les régimes anti-risque sont-ils efficaces pour les établissements bancaires ? Les « nutritionnistes » des banques (Autorités monétaires et de contrôle) pourraient être tentés de demander à certains établissements de crédit, au « mauvais cholestérol » persistant, de réduire la voilure de leurs activités crédit en se désengageant des contreparties trop risquées et de secteurs peu porteurs. Ces mesures « diététiques », dont la manifestation la plus apparente est la constitution de provisions, pourraient améliorer la situation prudentielle de la banque valétudinaire, mais avec la conséquence de lui faire perdre des parts de marché qui lui seront difficiles de reconquérir une fois la santé retrouvée. Mettre une banque au régime sec pour diminuer son taux de « cholestérol » (taux de dégradation du portefeuille) est une solution radicale qui ne doit pas être la règle. Elle peut s’appliquer aux établissements de crédit mis sous « administration provisoire » ou sous « surveillance rapprochée » qui présentent un risque réel de contagion pour l’ensemble du secteur bancaire. »

Pages 285-286 : « Consolider le staffing du département des Risques : La dénomination de cette structure varie d’un établissement à l’autre, avec des noms qui peuvent faire sourire. Là n’est pas l’essentiel ; c’est le contenu qui est important. Et le tout est fonction de la taille de la banque, de la vision de ses dirigeants et du marché d’implantation. À titre d’exemple, la banque française Société Générale compte 5 200 salariés (soit 3,5 % de l’effectif global du groupe) dans sa « Direction des risques ». C’est l’équivalent d’une fois et demie l’effectif consolidé du personnel des 14 banques maliennes réunies (3 049 salariés à fin décembre 2014). Pourtant, cet important personnel n’a pas suffi pour empêcher à la banque au « carré rouge et noir » de vivre le scandale financier le plus important de l’histoire bancaire française : 4,82 milliards d’euros de perte en 2008, plus de la moitié du PIB actuel du Mali, du fait d’un risque opérationnel (« Affaire Kerviel »). Il faut donc relativiser et éviter de construire des « usines à gaz ».

Page 289 : « …Les praticiens bancaires le savent, l’efficacité de ces mesures reste limitée à cause de la rude concurrence qui sévit dans leur secteur. Certains clients, au fait des nombreuses failles du système, se démultiplient sous plusieurs dénominations différentes. Cette transhumance « caméléon » est extrêmement difficile à cerner pour les financeurs. Mais ce qui rend perplexe, c’est cette nouvelle forme de nomadisme animé par les clients particuliers. Ces salariés migrent, « sans sac à dos », d’une agence à l’autre au sein de la même banque. Ils déjouent toutes les sécurités du système d’information bancaire en changeant, par exemple, de pièce d’identité d’un point de vente à l’autre (passeport vs carte d’identité) ou tout simplement en jouant sur la concurrence stupide qui s’installe progressivement entre les agences d’un même établissement bancaire, engagées dans une course folle pour l’atteinte d’objectifs commerciaux. »

(*) – Extraits de l’ouvrage « Construire l’émergence, Un pari pour l’avenir : 12 axes d’action, 100 propositions pour booster le financement de l’économie », Editions BoD.

Cheickna Bounajim Cissé, Economiste et essayiste

5 commentaires

Cette oeuvre d’une grande portée,doit inspirer tout bons décideurs et ces enseignements d’une grande valeur doivent le moteur d’une croissance à deux chiffres. Merci pour l’oeuvre CISSE

Merci M. Tounkara pour vos bons mots !

Chers amis, le livre est maintenant disponible. Vous pouvez directement le commander auprès de l’éditeur BoD: http://www.bod.fr/livre/cheickna-bounajim-cisse/construire-lemergence/9782322097975.html

A lire absolument. Lire pour comprendre. Comprendre pour agir. Agir pour servir. Servir pour exister. Merci et félicitations à M Cissé CB.

Merci M. Diallo !