Par Dr René-François Monckeh*, économiste et essayiste.

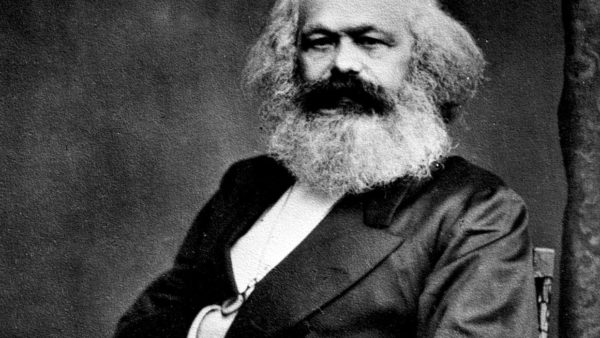

Un chroniqueur économique français a affirmé récemment sur une chaîne de télévision ceci : ce que le père du socialisme Karl Max, l’auteur du best-seller «Le capital» n’a pas obtenu depuis toujours, le coronavirus l’a obtenu en un temps record. Le puissant virus ennemi mondial numéro un, a, d’une certaine façon, remporté par procuration, le combat des «prolétaires unis du monde» et mis fin à la «lutte des classes» ravivée par le capitalisme outrancier et son corollaire, la mondialisation.

Notre société s’est «socialisée», un matin à notre réveil, en nous «confinant» à la même échelle sociale : à la même «classe économique» désormais et jusqu’à nouvel ordre, super- puissances et monde périphérique sans grade, pays riches et pays pauvres, détenteurs de bombe nucléaire et nations sans «Kalatch», exportateurs de matières premières stratégiques comme l’or noir et importateurs de broutille de tout acabit, grands chefs des palais et roitelets d’ici et d’ailleurs, multinationales dominatrices de Wall Street ou du CAC 40 et «vendeurs à la sauvette » de la Bourse régionale d’Abidjan ou de Lagos, Experts des institutions et banques centrales du nord et cabinets de «marabouts» d’Afrique et d’ailleurs qui n’ont pas voix au chapitre, méga stars du sport et de la musique, clubs huppés d’Europe et d’Amérique et joueurs aux maillots bigarrés et sans chaussures des campagnes africaines, tous aujourd’hui sont «consignés» dans un strict anonymat, sous le dictat d’un monstre sans visage à qui on a trouvé un nom. Face à lui, le monde entier est à genou et se rend compte que le prétendu pouvoir de domination, financier ou politique, n’est qu’illusion devant la menace de la mort. Qui transforme l’hôpital et ceux qui soignent en de nouveaux messies.

La classe éco pour tous

Ce que coronavirus a réussi à faire en peu de temps, c’est de placer l’homme et la question sociale et celle de l’humanité au cœur des politiques de gouvernance nationale d’abord, puis internationale et mondiale par la suite. Regardez et écoutez les discours depuis la crise sanitaire internationale : les institutions financières internationales, d’habitude attachées à l’orthodoxie financière et comptable strictes, assouplissent leurs critères. Aux Etats Unis, le président populiste Ronald Trump qui a porté un coup dur à «Obamacare», l’assurance maladie pour tous les Américains, vient de contraindre par décret le constructeur automobile General Motors à produire les respirateurs pour sauver l’hôpital privatisé où les pauvres sont exclus des soins.

En France, l’hôpital public et les soignants qui faisaient des grèves à répétition et «les marcheurs» que le gouvernement n’écoutait pas reçoivent aujourd’hui toutes les promesses. Tous les Etats se passent des contraintes budgétaires invoquées tout le temps pour débloquer des ressources pour combattre le virus mortel. Face à l’hécatombe qu’on voit en Italie, en Espagne et annoncé en France et aux Etats Unis dans les prochains jours, comment un pays peut-il se permettre actuellement d’avoir une autre priorité que de trouver des ressources conséquentes pour lutter contre la pandémie de coronavirus ?

Pour une fois dans le monde et tous les décideurs sont d’accord pour avoir une même politique au même moment. Face au naturel instinct de conservation, tous les pays se barricadent pour sauver leurs peuples et préserver la vie humaine. Nous assistons au triomphe des valeurs humaines et de l’humanité. L’économie, c’est bon, mais la vie d’abord. «Il n’est de richesse que d’homme», a dit le savant.

Réconcilier le monde avec l’humanité

C’est un grand bouleversement dans le mode de pensée des décideurs majeurs du monde. Pourquoi ? Tenez, quand on voit les syriens et les libyens, femmes, enfants, personnes âgées et handicapés fuir leur pays en feu et à sang et que l’Europe leur ferme ses portes, on est en droit de s’interroger si notre monde se préoccupe encore de sauvegarder ce qui lui reste d’humanité et s’il est soucieux des droits de l’homme ? Lorsque le monde des riches regarde sans rien faire face aux milliers d’Africains qui meurent dans la Méditerranée en fuyant la pauvreté, la désertification et les conflits sanglants, on se demande s’il existe encore dans la conscience des Européens un résiduel de l’héritage moral des atrocités de la deuxième guerre mondiale ?

De cette obscurité, jaillit désormais un éclair : les nombreux immigrés africains pour la plupart, pourchassés quotidiennement à Paris et ailleurs en Europe, sont aujourd’hui pris en charge, protégés, nourris et hébergés dans des hôtels réquisitionnés. Une seule explication à ce sursaut moral : le coronavirus est en train de réconcilier le monde avec lui-même et avec l’humanité. Ce n’est plus une prophétie de pasteur illuminé. C’est une réalité. Notre monde et ceux qui le dirigent ne gagneraient-ils pas à faire en sorte qu’il y ait moins de nuisances et moins d’inégalités pour une cohabitation à l’échelle mondiale plus paisible et plus harmonieuse ? Regardez la chaîne de solidarité qui se met en place en France ces derniers temps pour aider les hôpitaux qui sont en première ligne d’un combat féroce : les médecins et les autres soignants sont logés dans des appartements et hôtels offerts par des bonnes volontés ; les multinationales font des dons ; l’armée est en mode de guerre. Pourquoi cette solidarité n’est-elle pas possible en «temps de paix» pour consolider plus la paix ?

Eh bien, c’est simple : notre égoïsme, surtout quand on est riche et qu’on détient un certain pouvoir, nous donne le sentiment d’être «invulnérable», de pouvoir parer à tout. C’est à juste titre que Karl Max affirme d’ailleurs que c’est l’infrastructure qui détermine la conscience de l’être humain. Lorsqu’on est dans l’opulence, on ne raisonne pas de la même façon que quand on est dans la pauvreté.

Et si on écoutait les altermondialistes

Depuis de nombreuses années, les opposants à la mondialisation «sauvage» ne cessent de crier leur colère. Quand le G20 ou le G7 se réunit, ils organisent en marge leur «sommet» pour appeler à un monde un peu plus juste dans lequel les riches ne devraient pas «écraser» les plus faibles. Qui écoute ces mouvements qui veulent incarner «la conscience» du monde et parmi lesquels il y a de grands intellectuels du monde riche ? Qui les prend au sérieux ? Désormais, grâce à Coronavirus, on leur prêtera un peu plus d’attention. On leur accordera un siège au G20 et pourquoi pas à l’ONU, pour qu’ils fassent entendre la voix de l’humanité. Car, à les ignorer longtemps et tout le temps, le monde risque d’aller à la catastrophe. Et si la prochaine crise mondiale, après le coronavirus, venait d’on ne sait où ? Sera-t-elle d’origine sociale, nucléaire, écologique ? Personne ne peut le savoir à l’avance. C’est cela, la force des crises.

Une autoroute sans code de la route

Il y a dans notre monde un paradoxe qu’on comprend difficilement. Les institutions crédibles qui participent à la gouvernance du monde en observant notre société ne sont pas toujours suivies dans leur jugement par les grands décideurs du monde. C’est le cas de l’institution Nobel de la Suède. Ces dernières années, l’institution a reconnu les mérites et récompensé deux lauréats qui s’élèvent contre la mondialisation et l’ultralibéralisme et leurs conséquences négatives dans les pays pauvres. Le premier, c’est l’Américain Joseph Stiglitz (1). Il a reçu le Prix Nobel de l’économie en 2001. Ancien conseiller du président Bill Clinton, il était vice-président de la Banque mondiale dont il a démissionné avec fracas pour protester contre les politiques d’ajustement structurel qu’elle pratiquait avec le Fonds monétaire international notamment dans les pays africains. Des politiques qui, selon lui, créaient plus de pauvreté que de richesses. Ses thèmes favoris sont repris par les activistes altermondialistes qui le considèrent comme leur gourou.

Le deuxième, c’est l’économiste du Bangladesh, Muhammad Yunus, qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2006. Patron de «Grameen Bank», une institution de microfinance, et pionnier de la lutte contre la pauvreté dans son pays, il est opposé à la mondialisation telle qu’elle est pratiquée. « Dans leur forme actuelle, soutient-il, les marchés libres ne sont pas conçus pour résoudre les problèmes sociaux. A l’opposé, leur fonctionnement pourrait exacerber la pauvreté, la maladie, la pollution, le crime et les inégalités (…) Le commerce mondial peut être comparé à une autoroute à cent voies s’entrecroisant sur toute la surface du globe… ». Pour Muhammad Yunus, pour que le trafic soit efficace et profite à tous les usagers sur une telle autoroute où il y a les poids lourds des pays riches et les charrettes et autres bicyclettes des pays pauvres, il faut un code de la route, des feux tricolores adaptés et donc une bonne règlementation de la circulation. Ce qui n’est pas le cas en ce moment. Pour le Prix Nobel, l’impact d’un ultra capitalisme qui ressemble à une grande autoroute sans code de la route est négatif sur les pays pauvres et les appauvrit toujours davantage (2).

Les victoires passent aussi par des batailles perdues

Les crises permettent aux peuples d’apprécier leurs forces et leurs faiblesses et de progresser, à condition de se remettre profondément en cause. La résilience en la matière passe par des réformes courageuses. Rappelez-vous, l’ONU et toutes les grandes institutions internationales affiliées sont nées après la grande guerre. Les pays du Sud qui n’avaient pas pris part au partage des dividendes de la guerre et des intellectuels des pays riches ont réclamé depuis fort longtemps des réformes que les grandes puissances tardent à prendre en compte, pour ne pas avoir à partager leur pouvoir de domination. N’est-ce pas aujourd’hui l’heure des changements dans le mode de pensée et les pratiques qui gouvernent notre monde ? Sans conteste, la crise de coronavirus est un coup dur porté à l’équilibre de notre monde et à son économie. Mais comme il est souvent des victoires qui passent par des batailles perdues, le monde est peut-être en train de perdre une bataille. Pour gagner…durablement, sans doute, et pour un mieux-être de toute l’humanité. Pourquoi pas ?

Notes

(1) Voir Joseph Stiglitz, in Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, Paris, 2003 – titre original The Roaring Nineties, et La Grande désillusion, Editions Fayard, Paris, 2002 – titre original : Globalization and its Discontents.

(2) Voir Muhammad Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Editions JC Lattès, 2008, pages 28 – titre original : Creating a world without poverty, Perseus Books.