Par Abderrahmane MEBTOUL, Professeur des universités et docteur d’Etat.

Le contrôle de l’énergie est un enjeu central pour la sécurité des nations, et le monde de 2025 à 2050 est à l’aube d’une reconfiguration profonde des relations internationales, tant sur les plans géostratégique qu’économique. Le 6 octobre 2024 à 8h GMT, le cours du Brent était coté à 78,14 dollars (71,19 euros) et celui du WTI à 74,45 dollars (67,82 euros), marquant une hausse de 6 à 8 dollars en raison des tensions entre l’Iran et Israël. Le prix du gaz, quant à lui, demeure relativement bas, influencé par des contrats à moyen et long terme et une prépondérance des canalisations représentant environ 65 % du marché. Les prix oscillent entre 34.317 et 40.731 €/MWh pour août-début octobre 2024, et autour de 37.489 €/MWh pour les contrats de 2025.

- Tensions géostratégiques et transition énergétique Les tensions géopolitiques, combinées à la transition énergétique et à la croissance mondiale, sont des facteurs déterminants des prix du pétrole et du gaz. Le conflit en Ukraine a redessiné la carte énergétique mondiale, avec des mesures comme le plafonnement du prix du pétrole maritime à 60 dollars par le G7 et l’Australie, et celui du gaz à 180 dollars le mégawattheure par la Commission européenne. La Russie et l’Iran, soumis aux sanctions occidentales, ont orienté leurs exportations vers l’Asie, remettant en cause les stratégies initiales comme le North Stream et le South Stream, qui ont vu leur part dans l’approvisionnement gazier européen passer de 45 % à 17 % en 2023.

- Ressources en hydrocarbures du Moyen-Orient Les pays du Moyen-Orient, avec leurs importantes réserves de pétrole et de gaz, sont stratégiques pour l’économie mondiale. En 2023, la région abritait 60 % des « super-géants » pétroliers, représentant 40 % des réserves prouvées mondiales, soit plus de 871 milliards de barils. Pour le gaz, la région concentre 40,3 % des réserves mondiales, soit environ 75,8 milliers de milliards de mètres cubes. Toute perturbation dans la région affecterait directement la production et les prix mondiaux.

- Réserves pétrolières et gazières Les réserves de pétrole et de gaz des principaux pays du Moyen-Orient en 2023 sont significatives : l’Arabie saoudite possède 267,19 milliards de barils, l’Iran 200 milliards, l’Irak 145,01 milliards, et les Émirats arabes unis 113 milliards. Du côté du gaz, l’Iran détient 32.100 milliards de mètres cubes, suivi du Qatar avec 24.700 milliards. Ces chiffres soulignent l’importance géopolitique de la région pour l’approvisionnement énergétique mondial.

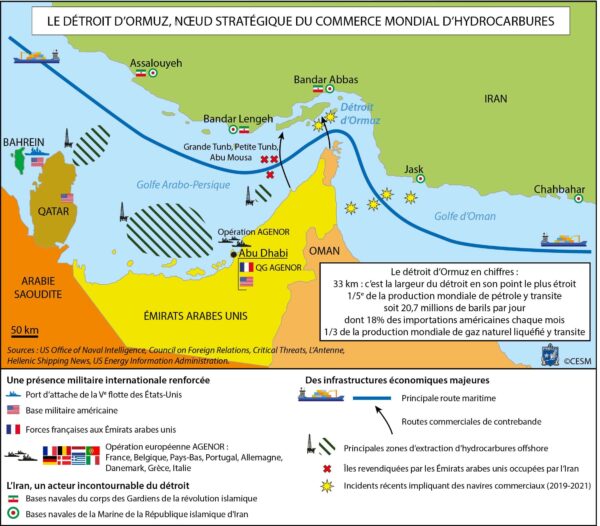

- Le détroit d’Ormuz : une voie stratégique Le détroit d’Ormuz, contrôlé par l’Iran, est une voie maritime stratégique pour le transport du pétrole et du gaz, reliant le golfe Persique au golfe d’Oman. Ce détroit est crucial pour l’exportation des hydrocarbures, avec environ 21 millions de barils de brut transitant chaque jour en 2022, selon l’Agence américaine de l’énergie (EIA). La fermeture de cette voie affecterait gravement le transit énergétique mondial, en particulier pour les pays asiatiques, européens et nord-américains. De plus, les tensions en mer Rouge, qui voit transiter environ 12 % du commerce mondial, ont déjà entraîné une hausse des coûts de transport maritime de 15 à 20 %.

Une fermeture du détroit d’Ormuz, associée aux tensions en mer Rouge, ferait grimper le prix du baril au-delà de 100 à 120 dollars, et pourrait tripler le prix du gaz naturel liquéfié (GNL). Cela entraînerait une hausse de l’inflation mondiale, avec des répercussions estimées entre 0,8 % et 1 % selon le FMI, ce qui augmenterait également le coût des marchandises.

- Conclusions et perspectives Des pourparlers sont actuellement en cours pour éviter une escalade majeure dans la région. Un conflit généralisé au Moyen-Orient serait désastreux pour l’économie mondiale, y compris pour des pays comme la Chine, un des plus grands importateurs d’hydrocarbures. Aucun des acteurs – qu’il s’agisse des pays du Golfe, de l’Iran, d’Israël ou des grandes puissances – n’a un réel intérêt à la généralisation des hostilités. L’Iran, confronté à des tensions sociales internes et en quête de ressources financières, risquerait de compromettre son programme nucléaire. Israël, de son côté, est sous pression des États-Unis, dont le président a mis en garde contre des attaques sur des infrastructures pétrolières, où les compagnies américaines sont largement présentes.

Ainsi, bien que la situation reste tendue, une escalade majeure reste improbable, car elle mettrait en péril l’économie mondiale, menaçant les intérêts des grandes puissances et des pays producteurs eux-mêmes.